La lumbre de su cigarrillo

La lumbre de su cigarrillo, al rojo vivo, se agitaba, se enfurecía con cada chupada de sus labios agrietados, alumbrando por segundos su rostro, que resaltaba descolorido, de pergamino viejo, en la oscuridad de la cocina. Exhalaba el humo del tabaco con un suspiro de alivio, de placer. Fumaba con la mano izquierda y sus bocanadas se filtraban entre los dedos rozándole las mejillas. Siempre en la misma posición, sentado, con los codos apoyados sobre la mesa, sin despegar el cigarrillo de los labios, con la mirada perdida en el vacío, inmóvil. Sólo osaba a moverse para llevarse otro pitillo a la boca. Era todo un ritual. Se abalanzaba hacia el paquete, lento, como un dinosaurio disecado de museo. Cada movimiento le suponía un suplicio.

Amanecía. La oscuridad dejaba paso a la penumbra, y la chispa luminosa de su colilla se desvanecía en la claridad naciente; desaparecía, insignificante e insulsa, como su vida, sin anhelos, sin sueños, sólo silencio, el silencio y el olvido.

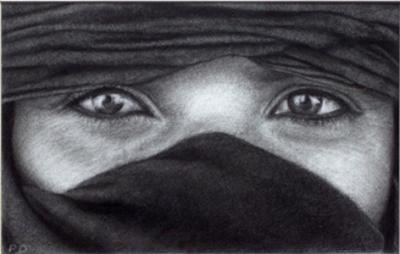

Las sombras de la noche se retiraban, telón pesado de teatro que ascendía, ofreciendo al público una visión insólita: un hombre maduro, de ojos apagados, nariz aguileña, de mejillas hundidas, sin afeitar, de pecho velludo, magro, alto, como la postal de un santo, vestido con una camiseta blanca, sin mangas, y sólo con los pantalones a rayas del pijama raído; que no dejaba de fumar, mientras con la mano derecha se frotaba la parte posterior del cráneo, donde la calvicie era ya avanzada. Si la apatía tuviera un rostro, sería seguro el suyo.

El sol se despertaba. Estaba de buen humor y prometía un día radiante. Bañaba con sus rayos las paredes sucias de un azul descolorido. Nuestro personaje, aún con la mirada extraviada en sus abismos más remotos, se desperezó y con un gemido, con una mueca que reflejaba su desagrado, su indisposición ante la vida, se encontró de nuevo en su mundo, una existencia a la cual detestaba. Se levantó con esfuerzo y se dirigió hacia el fogón con la intención de prepararse un café. Mientras esperaba al silbido de la cafetera, bajó las persianas, ahuyentando el sol de su entorno. Con una taza de café negro, sin nada, dando sorbos pausados, volvió a sentarse en la mesa. Extrajo de su cajón un cuchillo de cocina y abrió un sobre marrón de gran tamaño, que ya llevaba varios días olvidado encima de la mesa. Antes de abrirlo se puso las gafas y con una sonrisa seca, fatigada, rompió el silencio con un monólogo:

-Bueno, veamos lo que nos ha tocado esta vez - exclamó con la voz ronca de nicotina.

Extrajo los documentos del sobre certificado y los ordenó meticuloso sobre la mesa. Se trataba de un dossier con fotografías, apuntes e informes de cierta persona. En la primera página, junto a los datos personales, habían pegado la foto de un individuo vestido de sotana, con cara de perro San bernardo, de cabeza cuadrada, con gafas de cristales gruesos, pelo al cepillo, de cuello de toro, obeso, paticorto. Y sin embargo, a pesar de su aparente fealdad, de esa estampa emanaba una firmeza inquebrantable.

-¡Ah mira por dónde, un curita! - exclamó asombrado, - Así que este es el pollo al que tenemos que liquidar -añadió divertido.

Y continuó leyendo en voz alta: “ Eusebio López Aguirre, nacido el uno de mayo de 1960 en La Catalina, párroco de...”. Se saltó las siguientes líneas. Ya sabía quién era. Lo conocía por los periódicos. Aquel cura loco que le hacía la vida imposible a los terratenientes locales, siempre metiendo cizaña entre los jornaleros de la zona. No le extrañaba que los latifundistas estuvieran hasta las narices de él.

A medida que se concentraba en el trabajo y se sumergía en el dossier, cada célula de su cuerpo recobraba la energía perdida. Sentía como una sensación de entusiasmo lo invadía. No, no era la sensación de poder, de enfermiza venganza cuando apretaba el gatillo ante los ojos aterrados de su víctima. No, no era en sí el asesinato. Lo que en realidad le hacía sentirse vivo, era la organización, el planteamiento del mismo, hasta sentir, pensar o actuar como su víctima, antes de asesinarla. Era como un actor insuperable, pero sin fama, desconocido, escondido entre las sombras. Eso le bastaba.

Sabía de antemano que su trabajo, sí así se lo podía llamar, no tenía finalidad alguna. Sólo servía para preservar el poder de los de siempre. Pero eso a él le traía sin cuidado. Había perdido su moral y la conciencia con su mujer embarazada de tres meses acuchillada y violada en un callejón oscuro, cerca del hospital en donde trabajaba como enfermera. La habían maltratado, asesinado, sin más, sólo por placer, sin motivo alguno. Eran cuatro sus verdugos. Los cazó a todos, uno después de otro. No tuvo problemas con la justicia. Tan sólo lo expulsaron del cuerpo de policía y zanjado el asunto echó tierra por medio. Más tarde se dio al alcoholismo, hasta que un viejo amigo que también había sido policía, le ofreció un puesto como sicario dentro del hampa. Ya había matado, así que no tuvo ninguna dificultad en convertirse en un asesino, en un ángel exterminador. Con cada crimen que cometía adquiría conciencia de artista al mismo tiempo que su reputación aumentaba.

Inerte, pero bien vivo y tenso, como cocodrilo de pantano al acecho, absorbía las informaciones necesarias. Una última nota le obligó a reaccionar: “ Eusebio López Aguirre dirá la misa el doce de abril a las siete de la tarde en la parroquia de Santa Ana en la Línea de la Concepción”. Echó una ojeada rápida a su reloj.

- ¡Maldita sea! Hoy es el doce de abril - Masculló entre dientes.

Cómo podía haber sido tan descuidado. Por qué había esperado tanto en abrir el sobre. ¿O es que se estaba volviendo viejo? En fin, ya no tenía sentido quejarse. Volvió de nuevo a consultar la hora. Aún estaba a tiempo de despachar al curita. Hasta la Línea de la Concepción eran tan sólo cuatro horas de tren. Si conseguía coger el expreso de la una, se presentaría allí a las cuatro, y a eso de las cinco seguro que estaba en la parroquia de Santa Ana, con tiempo suficiente para estudiar los alrededores y su por supuesto, a su víctima. El siempre había encontrado el momento idóneo, el instante decisivo para finalizar con éxito sus trabajos.

Pero era una lastima, por esta vez, no poder disfrutarlo más a fondo, pensó.

Se alzó por fin, se afeitó y se duchó. Con sumo esmero limpió y aceitó su pistola, una Mágnum. Se vistió con una camisa blanca, pantalones de lana negros y zapatos y calcetines del mismo color. Se miró con detenimiento en el espejo. Por último, se plantó con los brazos en jarras delante del ropero abierto, buscando que pieza debía ponerse encima de la camisa, cuando sus ojos, con una expresión de triunfo, se posaron sobre una vieja chaqueta de pana marrón, reliquia de su estancia en la brigada criminal.

- ¿Por qué no? - exclamó satisfecho.

Se abrochó la chaqueta y por segunda vez se paró delante del espejo.

- ¡Sí señor, qué bien té queda todavía! - por primera vez, desde hacia días, o semanas, sonreía.

Introdujo con cuidado la pistola y el silenciador envueltos en un trapo dentro de su bolsa de viaje. Se encasquetó una boina negra y cogiendo su liviano equipaje se dirigió hacia la puerta. Pero antes fue un momento a la cocina. Observó la mesa, el cenicero rebosante de colillas, las paredes, y por un instante muy breve sus rasgos de dulcificaron. Fueron sólo unos segundos.

Bajó silencioso las escaleras y se alejó por la acera en sombras evitando los encuentros. Lejos de su barrio tomó un taxi que lo llevó a la estación central. Una vez allí compró un billete de ida y vuelta a La Línea de la Concepción. Le sobraba el tiempo, así que se sentó en puesto donde ofrecían café y bocadillos, cerca de los andenes. Consumió un sándwich de jamón y un café con leche. Mientras alimentaba a las palomas con migas de pan, descubrió que se sentía arropado entre tanto ruido, observando a la multitud de individuos grises que pasan por su lado sin verlo, esbozos de vida anónimos, derrotados como él. Ya había notado en el taxi que un objeto cuadrado y duro en el bolsillo interior de su chaqueta le molestaba. Lo sacó con disimulo. Se trataba de un librito con capítulos del antiguo testamento. No pudo más que sonreír por lo bajo. Lo ojeó. Sabía que lo había leído en la escuela. De lo único que se acordaba, era la historia de Caín y Abel. Qué simpático le había caído Caín. En aquel entonces estaba convencido de que Abel había estafado a Caín y por eso mismo, éste lo había matado. Qué se creía aquel rubito con ricitos y de tiernos ojos azules. Se lo tenía bien merecido, por presumido y prepotente. Los altavoces de la estación anunciaban la entrada de su tren y él logró por fin enterrar en su mente hermética los recuerdos del pasado. Avanzó sosegado por el anden en busca de su vagón de segunda clase, sorteando a los viajeros que se le cruzaban por el camino. Se instaló en su departamento, relajado por no tener que compartirlo con nadie. Se desabrochó la chaqueta y la colocó sobre el portamaletas. Situó la bolsa de viaje entre sus pies. Finalmente se acomodó en el asiento al lado de la ventanilla. Faltaban apenas unos minutos para que partiera el tren cuando la compuerta del departamento se abrió. Apareció un anciano de rostro bonachón, flaco, enjuto, de pelo blanco ensortijado, con las cejas pobladas en franca rebeldía, de gestos lentos‚y temblorosos. Parecía como si estuviera a punto de desarticularse, de romperse en cien pedazos. Le sonrió amable, con una risa contagiosa, dulce. Pero lo más enigmático de su rostro, era la mirada risueña de aquellos ojos azules luminosos, claros y profundos.

--¡ Buenas! ¿ Está este sitio libre? -- saludó el viejito amable, mientras señalaba el otro asiento al lado de la ventanilla.

El asesino afirmó con una apenas visible inclinación de su cabeza.

--¿ Qué?, ¿ De viaje, joven?

-- Sí

- Ah ¿Y a dónde va, si se puede saber?

Se quedó mirando al anciano un momento antes de responder.

- A la Línea de la Concepción

- Pues yo también. ¡Qué alegría! No sabe usted lo aburrido que es viajar solo – e ignorando las molestias que su lengua vivaracha originaba en su ya irritado oyente, continuó con su purgatorio de preguntas, - ¿Va usted a visitar a la familia o de negocios?

- Ni lo uno ni lo otro - deseoso de que el viejo se callara de una vez.

Y después de observarlo unos instantes volvió al ataque con sus preguntas:

- ¿De paseo?

- Sí -dijo con un suspiro.

- ¿Y cuanto tiempo se queda?

- Un día - respondió desesperado

- Yo no. Me quedo una semana. Voy a visitar a mis nietos. Pero esta tarde acudiré a la misa de nuestro párroco rebelde, Eusebio López Aguirre – y ante el cambio de postura de su interlocutor, que demostraba de repente dar muestras de interés por el giro que tomaba la conversación, lo volvió a interrogar, - ¿Lo conoce?

- Sí... Ése es el motivo de mi viaje -- No pudo más que decirle la verdad. Cabía la posibilidad de que se volvieran a encontrar de nuevo durante la misa y no quería despertar sospechas innecesarias.

Ah ¿De verdad? ¡Qué coincidencia! - y alegó, - No es mala persona, aunque sea un poco cabezota y siempre este buscándole tres pies al gato. Además, algo de verdad si que tiene el curita. ¿No le parece?

Sin parar de hablar el anciano desplegó con parsimonia la mesita, depositando sobre su base un termo con café y una bolsa repleta de bocadillos. Apenas tenía equipaje, tan sólo un estuche de cuero negro, que mantenía siempre bien sujetado bajo el brazo.

- Sí, sus discursos son muy interesantes - habló por llenar el vació.

-¡Ay, qué descortés! Me llamo Homonono Martín Martín, soldador retirado, para servirle - se presentó el anciano.

- Yo José Pérez Moreno, del sindicato bancario- afirmó con más información de la necesaria, para que lo otro no lo siguiese perforando con una interminable sarta de preguntas.

- Encantado

- Igualmente – respondió con un fuerte apretón de manos.

Él se percató que la mano de su supuesto homónimo era suave al tacto, delicada, de pianista.

- ¿Quiere café? - y antes de que pudiera responder, ya le venía encima la siguiente pregunta, - ¿Y un bocadillo?

- No gracias, me contentaré sólo con el café – le costaba contenerse y no mandarlo al diablo u otra cosa peor; pero le iba cogiendo confianza al papel que representaba.

El anciano sirvió el café en dos vasos de plástico. Antes de que bebiera un trago del suyo, el anciano se lo impidió con un gesto y le guiño un ojo con picardía. Seguidamente extrajo una petaca de su bolsillo y vertió un chorro de aguardiente en ambos cafés. Sonrió mientras lo hacía.

- Es bueno para el reuma - sentenció con guasa.

- Seguro - respondió él con otra sonrisa postiza. Empezaba después de todo a encontrar simpático al anciano.

Entre charla y charla y disfrutando del paisaje, que deslizaba veloz por la ventanilla, transcurrió el tiempo en un vuelo. Sólo una vez se alarmó. Se había quedado casi dormido con el suave vaivén del tren, cuando advirtió que el viejo lo observaba. Abrió los ojos topándose con el rostro del anciano que lo contemplaba, para su gusto, de manera muy extraña. A continuación, el viejito desvió su mirada hacia el paisaje al mismo tiempo que emitía un chasquido de desagrado con la lengua. Él no le dio importancia al incidente. Pensaba que eran manías de un viejo loco.

Por fin llegaron con algo de retraso a La Línea de la Concepción. Caminaron juntos por el anden, hasta que él dijo que tenía que llamar por teléfono a su mujer, para decirle que ya había llegado. Se excusó ante el anciano, feliz de poder zafarse de una compañía tan pesada. El anciano no puso reparos.

- Sí, sí, no se preocupe. Ya nos veremos luego en la iglesia. – afirmó el anciano con un gesto vago con la mano, como si lo quisiera despachar ahí mismo.- Sí, hasta luego - se alejó aliviado. Su silueta se perdía por los andenes, entre la muchedumbre de viajeros que se desparramaba bulliciosa por la estación.

Después de comer algo en un bar, descansó sentado en el banco de un jardín público, junto a una fuente, concentrándose, preparándose para la última escena que todavía le faltaba por representar. Antes de parar un taxi y dirigirse a la iglesia, se fue a los lavabos de la estación. Sentado el retrete montó el silenciador. Comprobó el buen funcionamiento del arma y se la metió en la cintura. Para acabar, se fumó un último cigarrillo, sosegado, con la mente clara, sin pensar en nada.

Se presentó en la iglesia media hora antes de la misa. Estudió minucioso las posibles vías de escape por si había complicaciones. Inspeccionó el magnífico edifico de estilo colonial, de bellas pulidas paredes blancas y centelleantes cristaleras, que con su desafíante luminosidad inundaban de luz toda la plaza adyacente, donde se erigía solitaria la iglesia de Santa Ana.

Cuando entró en el edificio, la humedad y la brisa de la tarde lo aliviaron, alejando de él el sopor de aquel día caluroso, que durante todo el viaje le había producido una sensación molesta de ahogo. La iglesia estaba repleta, hasta los topes. A parte de algunos obreros, la mayoría eran jornaleros y campesinos. No se sentó ni adelante ni muy atrás, siempre buscando con eficacia pasar desapercibido. El sermón no había comenzado aunque el párroco rebelde ya había hecho acto de presencia, cuando el asesino percibió como alguien le saludaba, dándole un codazo amistoso en las costillas. Del susto y del golpe inesperado, a punto estuvo de perder su pistola que comenzaba a deslizarse hacia la ingle. La detuvo con un movimiento rápido de su mano. El viejito surgió de la nada, a su lado, y sonriente, como siempre, le dirigió la palabra:

- ¿Dónde se había metido? Ya me estaba poniendo nervioso. Pensaba que se había perdido por ahí -- y sin darle tiempo a responder, lanzó la siguiente pregunta, - ¿Qué?, ¿ Le gusta la ciudad?

- Sí, no está mal - dijo conforme recobraba la calma.

- Ah por cierto, se me olvidaba. ¿Quiere usted conocer a nuestro curita? – le preguntó bajando la voz con una mirada persuasiva, de cómplice. Sus ojos azules brillaban risueños.

El asesino se lo quedó mirando unos instantes y por fin, sin demostrar demasiado interés, como él que no quiere la cosa, preguntó incrédulo:

- ¿ Es una broma?

- ¿Broma? ¡Qué va a tratarse de una broma! Lo digo en serio - respondió el anciano irrita‹o, y añadió con más calma:

- Escuche, cuando se acabe la misa, después de saludar a los presentes, él va estar en el último confesorio de la izquierda, impartiendo la absolución. Usted espere a que todos hayan confesado, por supuesto yo también, y luego usted se acerca y charla con él. Ya se lo he dicho y no tiene ningún inconveniente - sentenció el anciano, aparentemente contento con su propuesta

- ¿ Sí?, ¿ Pero usted le conoce? -- preguntó extrañado.

- Sólo un poquito – respondió el viejito, dándose importancia

- ¿Qué le parece la idea? – inquirió el anciano.

- ¿ Y por qué no? – exclamó él con un movimiento de hombros.

- Pues no se hable más...

No pudieron seguir hablando, en ese mismo instante comenzaba la misa. Él asesino miró hacia arriba, hacia la bóveda en tinieblas, perturbada por los valientes haces de luz y de polvo que se colaban por los ventanales policromados del edificio. ¡Qué suerte la suya! No se lo podía creer. Era evidente que el destino estaba de su parte. Sí, era verdad, siempre encontraba el momento idóneo para concluir su trabajo; para purificarse y poder volver al vació de sus cuatro paredes. Sintió lástima. En cuestión de minutos, a lo sumo en un par de horas todo habría acabado. Y precisamente esta piltrafa a su lado, este viejo loco, charlatán y pesado, le facilitaba las cosas. Un júbilo inesperado lo invadió. Satisfecho escuchó paciente el apoteósico discurso de su víctima.

Eusebio López Aguirre era feo, feo hasta desagradar. Sin embargo, la fuerza de sus palabras movía masas. Razones no le faltaban para nombrar por su nombre a los terratenientes: culebras, explotadores, carroña, hasta demonios. Si él no hubiera estado ahí para matarlo, habría aplaudido incluso.

Transcurrían los minutos. La misa, el discurso y la cólera de un Díos justo, de un Díos para los pobres, llegaban a su fin. Esperó todavía unos minutos, hasta que la iglesia se vació. El párroco desapareció de su campo visual, pero sabía bien donde encontrarlo.

Se percató como las últimas tres personas en la iglesia, a parte de él y su victima, se congregaban en fila delante del confesionario, aguardando a que el párroco les absolviese de sus pecados. El primero en la fila, era un joven bien parecido, de pelo rubio, chupado, que cojeaba levemente de la pierna izquierda, vestido con un traje de franela gris. La segunda en comulgar, era una mujer muy gorda, con un traje estampado, de flores, que portaba un sombrero estrafalario. Era curioso, se acordaba de haberlos visto en el tren, durante el viaje. Y cómo no, por último el vejete, que no obstante, pudo localizar con facilidad al asesino, él cual precavido, se había sentado en un banco, oculto detrás de una columna. Le hacía señas, asomando la cabeza entre los pilares para que se acercara. No tuvo más remedio que aceptar este último desafío, antes de que todo terminase.

- En fin, me quería despedir de usted. Ha sido un placer conocerle – afirmó el anciano conmovido, tomando su mano entre las suyas.

- No, el placer ha sido el mío – tuvo que controlarse. Detestaba por propia experiencia las despedidas y odiaba aún mucho más toda posible muestra de cariño.

- ¿ Cuándo vuelve a casa? – preguntó otra vez el anciano sin soltar sus manos.

- Esta tarde – afirmó paciente.

- Bueno, en ese caso vaya con Díos, hijo.

- Y usted también abuelo.

Él era, por oficio, un maestro de la paciencia; pero jamás, en su larga carrera de sicario, había sentido una irritación tan grande, que ya rayaba la frontera entre la ansiedad y el desespero.

Era su turno, el viejito se arrodilló ante le confesionario. ¡Qué penas tendría este torturador de la palabra! A parte de su petaca de aguardiente. El tiempo se hacía esperar. El viejito seguía de rodillas sin dejar de murmurar. Cuando ya pensaba seriamente en cargarse a los dos, el anciano se alzó por fin. Sonriéndole se alejó por los espacios vacíos de la iglesia y sus pasos se confundieron con el eco.

Permaneció en silencio delante del confesionario, imaginándose cómo sería la reacción del cura ante su pistola azulada. ¿De pánico?, ¿Asustado? O decidido a luchar por su vida. Acostumbrado a ejercer opresión, no soportó por más tiempo la presión. De un manotazo corrió las cortinas de la casilla, deseoso de encontrarse por fin cara a cara con su víctima.

Se tropezó con el vació. No había nadie dentro. De repente, escuchó como si alguien descorchara dos botellas de champaña. El asesino conocía muy bien ese sonido. Miró su pistola. Él no había disparado. Su mirada se dirigió hacia su pecho, y contemplo, más bien sorprendido que aterrado, como dos manchas de sangre se extendían empapándole las ropas. Las piernas le fallaban. Aún tuvo tiempo de agarrase al confesionario y darse la vuelta. El viejito con pistola en mano le sonreía, con esa risa risueña, simpática, casi cariñosa. Despacio, intuyó que todo había sido una trampa, que para algunos sabía demasiado. Moría al final como siempre había vivido. Ya no era el personaje principal, sólo una comparsa, la víctima, y no podía esperar un final feliz. Mientras se desplomaba muerto y su alma, o lo que fuese, huía hacia la nada, fue consciente que no le importaba en absoluto que le hubiesen reventado el corazón de dos balazos, o que lo hubiesen cazado como a un novato principiante. ¡No! Pero no se hacía a la idea, no soportaba que alguien le aventajase como actor, que alguien interpretase su papel mucho mejor que él.