Mi padre

No sé por qué en noches como ésta recuerdo tanto a mi padre. Será porque cuando bebo lo suficiente siempre llega un momento en que el alcohol es capaz de ahogar la voz de la desesperación. Y entonces los recuerdos surgen con fuerza dentro de mí, como una riada que viniera a ocupar el hueco que ella deja en mi alma al marcharse. Al otro lado de la ventana, el viento aúlla enloquecido entre las ramas desnudas de los árboles.

No sé por qué en noches como ésta recuerdo tanto a mi padre. Será porque cuando bebo lo suficiente siempre llega un momento en que el alcohol es capaz de ahogar la voz de la desesperación. Y entonces los recuerdos surgen con fuerza dentro de mí, como una riada que viniera a ocupar el hueco que ella deja en mi alma al marcharse. Al otro lado de la ventana, el viento aúlla enloquecido entre las ramas desnudas de los árboles.Vuelvo a perderme entre los recuerdos sobre la jarra de cerveza. Nunca me ha gustado el alcohol. Pero últimamente me veo obligada a buscar su refugio cada vez más a menudo. Contemplo mi rostro reflejado en el oscuro líquido de la jarra y le veo a él. En realidad, nunca estuve seguro de que fuera mi padre. Cuando le preguntaba, siempre me miraba con los ojos llenos de risa y me decía: "Todos somos hijos de Dios. Así que en el fondo no puedo ser tu padre, sino tu hermano". Y rompía a reír a carcajadas, con esa risa suya generosa y lujuriante, como si la vida fuese un regalo entre sus manos y nuestro largo deambular sin rumbo, un paseo bajo las estrellas en primavera...

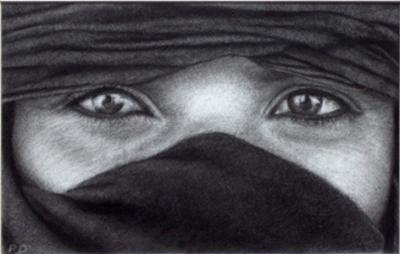

Un borracho tropieza con mi mesa. Levanto la vista y la capucha se desplaza un poco, dejando escapar un reflejo dorado. Veo cómo sus pupilas se dilatan y cómo el terror más absoluto asoma sus facciones. La taberna se ha quedado en silencio: docenas de ojos nos contemplan, esperando y temiendo a la vez el desenlace. No merece la pena. Nada merece ya la pena, en realidad. El borracho se retira balbuceando disculpas. Bajo la mirada, ignorándole y poco a poco, a mi alrededor, vuelven a alzarse las conversaciones como el canto de pájaros asustados tras la tormenta.

La jarra esta vacía. Hago un gesto al tabernero, que se acerca servilmente a rellenarla. Todo esta cerveza debería matarme. Pero la diosa sabe cuidar de los suyos: el mismo poder que sometió a los campesinos mantendrá limpia mi sangre. Mañana no tendré resaca... y cuando la diosa vuelva, ni siquiera los recuerdos continuarán acosándome demasiado tiempo...

Nunca llegó a explicarme por qué abandonamos el monasterio. Una tarde de lluvia, debajo de una lona empapada, me contó una hermosa historia acerca de un mundo muy lejano en el espacio y en el tiempo. Un mundo en el que hacía viajar las almas de los hombres entre las estrellas, y su poder proporcionaba luz y calor a las casas de sus fieles, guardianes y custodios de aquellos que habían perdido el favor de la diosa. Me habló también de cómo un día se rompió el puente por el que viajaban las almas. Y del modo en que fuimos abandonados en este árido planeta, solamente con el ojo de la diosa como único consuelo. Su voz era triste, tan triste como la lluvia que se filtraba entre las rendijas de la lona, cuando contó cómo los elegidos tuvieron que levantar los negros muros de los monasterios para protegerse de la ira de los condenados. Y de la desolada zona que los rodeaban, cubierta por los huesos blanqueados de todos aquellos que osaron desafiar el poder de la diosa para enfrentarse a los que viven protegidos bajo su manto.

Yo no recuerdo nada de todo eso. Solo un patio de piedra gris, cubierto de hierba, donde jugaba con otros niños como yo. Y una noche en que la tierra tembló y todo pareció desplomarse a mi alrededor. Y los largos años en los caminos, siempre andando por los solitarios senderos cubiertos de polvo de esta tierra inmisericorde...

Una prostituta me hace un guiño insinuante desde la barra. Durante un instante, nuestras miradas se cruzan y veo una profunda compasión reflejada en ellos. Muchas veces yo también siento pena de mí mismo. De la incomprensión que me rodea. Del temor a mi poder, y al poder que represento. Supongo que mi padre también acabó por sentir esa soledad perforándole las entrañas. Cientos de veces le he preguntado a la diosa qué sucedió esa tarde, pero ella nunca ha querido contestarme, aunque sé que conocía hasta el último pensamiento de mi padre, igual que ahora conoce los míos. En ocasiones, parece solo una mujer muy sola y muy asustada que está muy lejos de casa. Pero después siempre acaba por emerger la diosa de mirada de fuego y puño inhumano. Y uno sólo puede doblegarse a su voluntad y seguir ciegamente sus designios...

Siempre he pensado que mi padre quería morir. El modo en que se enfrentó a aquellos jinetes fue de una arrogancia extrema. No eran inocentes campesinos, sino mercenarios al servicio de uno de los señores de la guerra. Y absolutamente todo era mortal en sus gestos. Creo que en el fondo nunca pensó que alguien pudiera oponerse al poder que representaba. Pero ellos lo hicieron. Recuerdo la escena perfectamente. El sudor de los caballos, las botas de los jinetes cubiertas por el polvo y a mi padre, con su capa oscura, desafíante. De repente, sonó un disparo. Fue como si el tiempo se detuviese. Durante un segundo, una expresión de absoluta sorpresa apareció en su rostro. Después, vi cómo la muerte cerraba sus ojos. Cayó al suelo, como a cámara lenta. Y antes de que el polvo levantado por su cuerpo se hubiera asentado, todos los jinetes habían muerto. No tuvieron una muerte agradable, fue como si su cuerpo se disolviese desde dentro. En unos segundos las ropas quedaron fláccidas, vacías. Y unos charcos inmundos, agitados por unos estertores malsanos, fue lo único que quedó del grupo atacante. Volvió a correr el tiempo. Las monturas recularon, nerviosas. Y yo no podía dejar de mirar a mi padre, negándome a creer que había muerto. Entonces, la luz cambió. El ojo de la diosa levantó su párpado, y un resplandor verde, iluminó el paisaje. Hice lo que tenía que hacer. Mi padre me lo había contado cientos de veces, así que cuando llegó el momento no vacilé. La diosa jamás consentiría que uno de sus símbolos de poder, la diadema que siempre vestía padre, quedase abandonado sobre el camino: antes volatilizaría toda la zona para destruirla. Apenas tenía unos segundos para actuar. Así que llegué a su lado y la recogí, que tras la muerte se había desprendido dejando una marca sangrienta sobre su frente. No lo pensé, sólo la cogí y me la puse. Cuántas veces he tenido ocasión de arrepentirme de ese gesto Un dolor cegador inundo mi mente. Perdí el sentido. Y desde ese día, las voces de la diosa y las de los que la sirven no me han abandonado jamás. Nunca más volví a estar solo. Nunca antes había sentido tanto la soledad. Una lágrima lenta resbala por mi mejilla y cae sobre la madera de la mesa. Padre, padre... cuánto te echo de menos...

2 comentarios

Chuso -

angela -